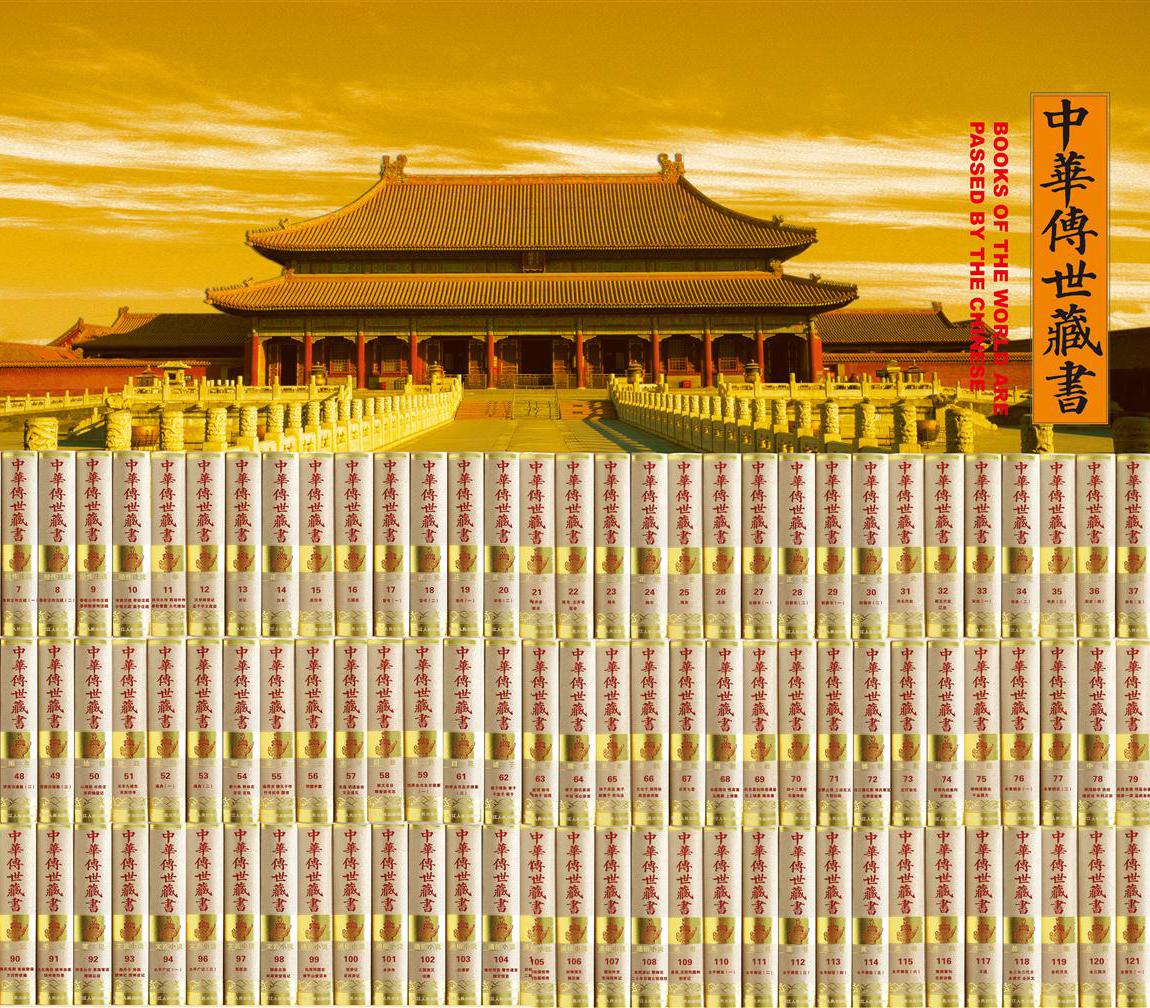

《中华传世藏书》,许嘉璐/总顾问、尹小林/主编,浙江人民出版社,2018年9月第一版,定价:128000元(全166册)。 为什么世界各国、各民族都十分关注自己的文化? 原因很简单,因为文化——不管各国的专家们如何界定“文化”一词的含义,也不管人们有没有意识到,它都是个人、家庭、社会须臾不可离的,因而也就成为人际相处、家庭存续、社会和谐无形的黏合剂。想要个人、家庭、社会和顺发展,缺了文化则难于上青天。 文化为什么要传承? 文化不存在要不要传承的问题,除非某个人种灭绝了(包括被同化),其文化才有可能中断,例如美洲的玛雅文化(但也残留着一些有形的和无形的文化遗存)。文化一般都会传承下去,这是文化的特征及其本质内涵所决定的。文化传承得如何,则主要取决于个人、社会和民族对自己民族文化的自信、自觉和自强的程度。接受了传承下来的民族文化,如果再了解一些别的民族文化,异同相较,就会产生文化的自信;再进一步,知道了自己文化之所以然,视之如命,方可谓之自觉;在这基础上,广泛了解世界上几种影响深远的文化,从中汲取自己民族文化之所缺,使二者融合,推进自己民族文化的再创造、再升华,此可谓自强。由此可见,文化由自信而自觉,而自强,都是以文化传承为基础的,也可以说,自信、自觉、自强乃民族文化“传”与“承”必备的主观条件。三者相续相补、互促互彰,缺一不可,乃传承真谛之所在。总而言之,人类、民族要永存,要发展,就需要传承文化,发展文化。反观社会中的每一个体,亦莫不皆然。 文化自身有其生命力、不期而然的延续能力,因为它一般都内化在个体和社会生活的方方面面,“欲罢不能”。但是,当一个民族对自己的文化不自信、不自觉,更不自强时,民族文化便只能遗存在典籍中、历代文物上和老百姓的记忆里,那就难以抵挡外来文化的风吹浪打。而一旦作为民族生存和心灵之根的文化不再能撑起民族、国家灵魂的大厦,则必导致国将不国。 文化靠什么传承?或曰传承的“管道”为何?当然首先主要靠人:长辈、亲朋、老师、邻里,甚至同好同行而未必相识者;其次要靠文献文物、山川景物;最后靠系统的学习(各级各类的教育、培训)。三者之中,文献、文物是可视的依据,里面储存、蕴藏着民族的历史沧桑、信仰道德、经验智慧。中国是世界各国中传世典籍、文物最为丰富,时间跨度最大的国家,当有越来越多的人涉足并乐在其中,讲授者、研究者形成了浩荡的群体,这样就可以言之而成理,也能鉴古知今,明白地回答我是谁、我从哪里来、将到哪里去这些人类由古初就思考、研究的根本性问题;看清楚当今国家所奉行的一切准则、瞄准的目标,都是在几千年来列祖列宗、先圣先哲的体验、总结、冥思、践行成果基础上的再发展、再超越,于是在一个新的层次、新的境界上又增强了文化的自信、自觉与自强。 中华文化有着不拒他者、善于“择其善者而从之”的优良传统,在对自己的文化(主体文化)充分自信、珍惜的根基上,文化发展的外动力(来自异质文化的刺激、挑战与由此形成的冲突)是重要的,不可或缺的。而在与异质文化冲撞、交流、互学和相融的过程中,中华文化的“家珍”——传世的典籍依旧是后盾,是取之不竭的思想宝库。当然,时代变了,语言变了,学习思考方法变了,对中华文化无论是要“传”还是要“承”,都需要把保存在典籍中的宝贵的历史和思想,用新的方式、新的工具和新的话语进行叙述、阐释、翻译。 正是出于以上的思考,所以历代,特别是在“盛世”中,都会根据当时社会的需求翻印传世的典籍。显然,这就是文化继续传承和发展所必需的重要物质基础。为便于人们收藏、使用,于是朝野又有了后代所谓的“丛书”的编纂。

中国历代编纂的丛书,名声最大的,莫过于清代乾隆年间集中全国学术精英合力编纂的《四库全书》。《四库全书》收书3460余种,字数超过7亿。这是人类历史上规模最大的图书编辑出版工程,充分体现了中华文化的博大精深。但是,《四库全书》过于庞大,后人使用甚为不便(其实其编纂的主要目的只是保存之,并供极少数人使用)。此外,自《四库全书》编成至今,两百多年来又有不少《四库全书》未收却很重要的典籍被发现,又有大量新的重要典籍问世。对于今日之中国和世界,《四库全书》已既不太实用,不便于普及,也不“全”了。 时代呼唤着今人能够站在新的历史高度上,再一次精选中国常用而重要的典籍,以当代人的学术水平和智慧进行细致、严谨的整理,编出一套满足当代社会的需要而又足以传世的丛书。它将成为我国典籍永续传承链条上不可缺少,甚至是相当耀眼的一环。 恰好,就在中国进入新时代、世界格局正在发生巨大变革之际,浙江人民出版社毅然承担起了这一重任,组织国内众多学科的杰出学者建立编辑委员会,着手编纂《中华传世藏书》。各位委员殚精竭虑,各尽其责,编委会全面统筹,层层把关,终于完成了这部汇集先秦至晚清近700种典籍、逾2亿字的巨著。这部大书是文化、出版、学术界向中国共产党第十九次全国代表大会、国家改革开放四十周年和中华人民共和国成立七十周年奉上的一份厚重的文化之礼,也是又一朵向世界展现中华文化的蓬勃复兴之花。 编纂《中华传世藏书》意在典籍的传世,乃至走出国门,所以,全书采用简化规范字,横排,按国家标准施以标点符号。自古典籍的句读一向是读书人入门的一道坎,历代甚至出现过一些名家读破句子的公案,其难度可知,何况其中还有见仁见智之争。参与此文化工程的编委、专家,极力追求完美,已竭其力,但仍渴望读者摘其瑕疵以教之。

就在本书即将出版之际,将其数字化(数据库、电子书、用户端查阅、有声阅读等)的工作已经启动。《中华传世藏书》不论以什么形式奉献于读者面前,它都不过是传承、弘扬中华文化的一种工具,要让它所汇集的,或者说保存在中华大地上和流散于海外的民族典籍中的英华活起来,开出光彩耀眼的新花,散播于城乡,还需海内外学者专家、艺术家、文创工作者的不懈努力和创造。而让中华古老的文化重新焕发出令世界艳羡的青春,也正是为本书做出贡献的所有朋友的初衷。 (本文系许嘉璐先生为《中华传世藏书》所作序言。许嘉璐先生是我国著名语言学家、文化学者,曾任国家语言文字工作委员会主任,第十届和第十一届民进中央主席,第九届和第十届全国人大常委会副委员长等。) [正文结束] |